2025年03月18日

最近は、匂いの障害が認知症の初期症状と考えられています。

嗅覚を保つ事はとても大切です。

今回は、嗅覚のアンチエイジングについてお話しします

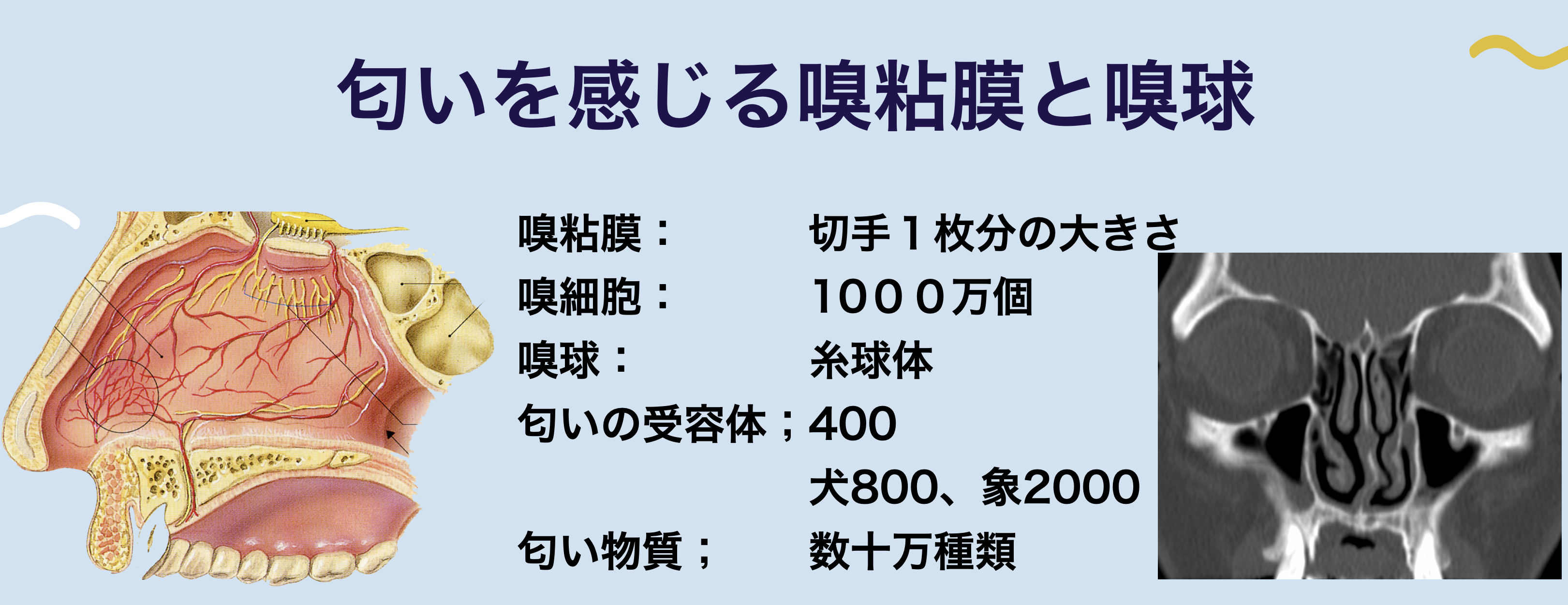

私たちは臭いを鼻で感じます。

においを感じる嗅上皮は、鼻の一番奥の上方にあり、

切手1枚分の大きさしかありません。

ここに匂いの物質を届けるには、強く息を吸う必要があります。

嗅上皮には、匂いを感じる細胞が1000万個あります。

ここで感じ取った匂いの情報は嗅球に送られます。

嗅球にある糸球体で、においのイメージが作られます。

においの受容体は400個あり、

数十万種類の匂いを嗅ぎ分けることが出来ます。

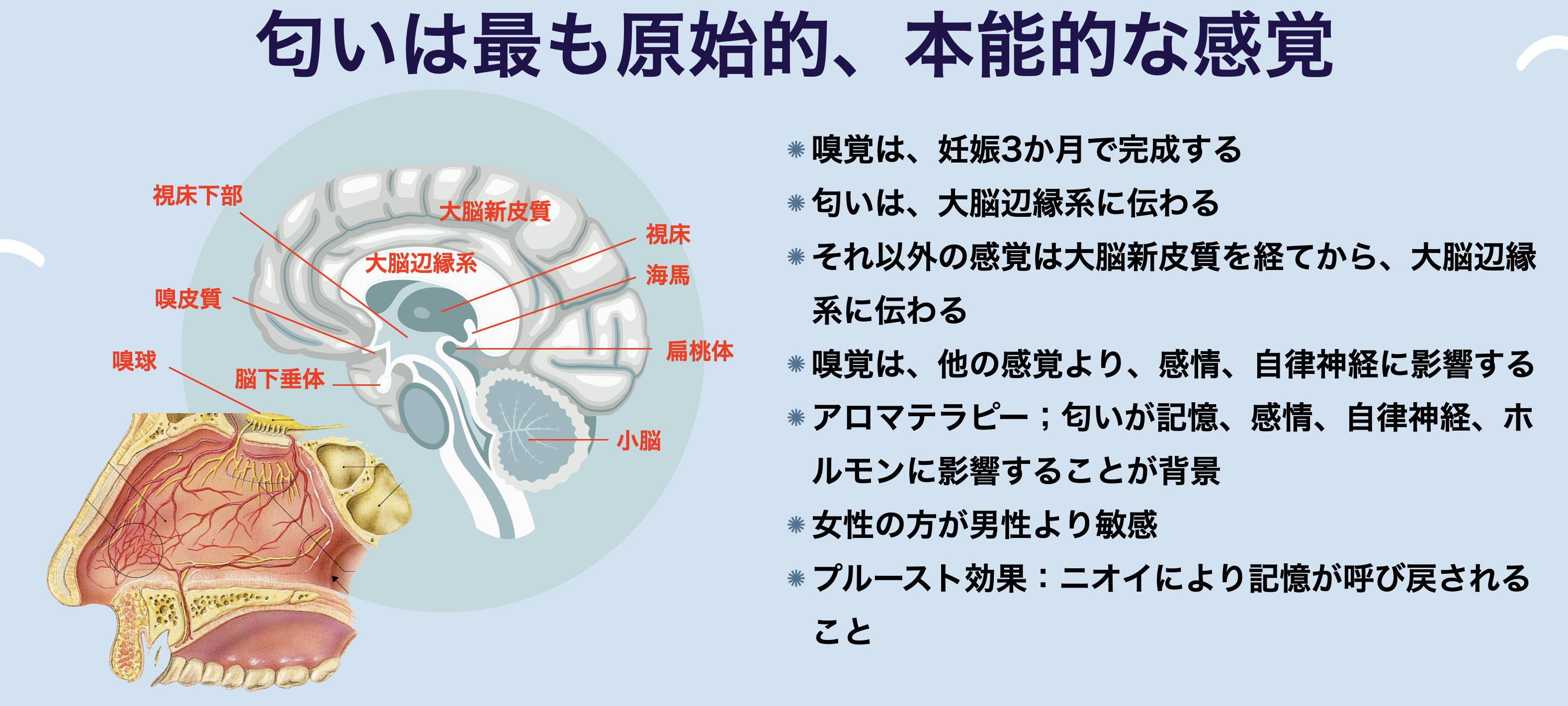

匂いの感覚は最も原始的で本能的と言われています。

他の感覚とは異なり、匂いの情報は直接大脳辺縁系に伝わります。

他の感覚より、記憶、感情、自律神経、ホルモンに影響しやすくなっています。

アロマテラピーが発達した理由です。

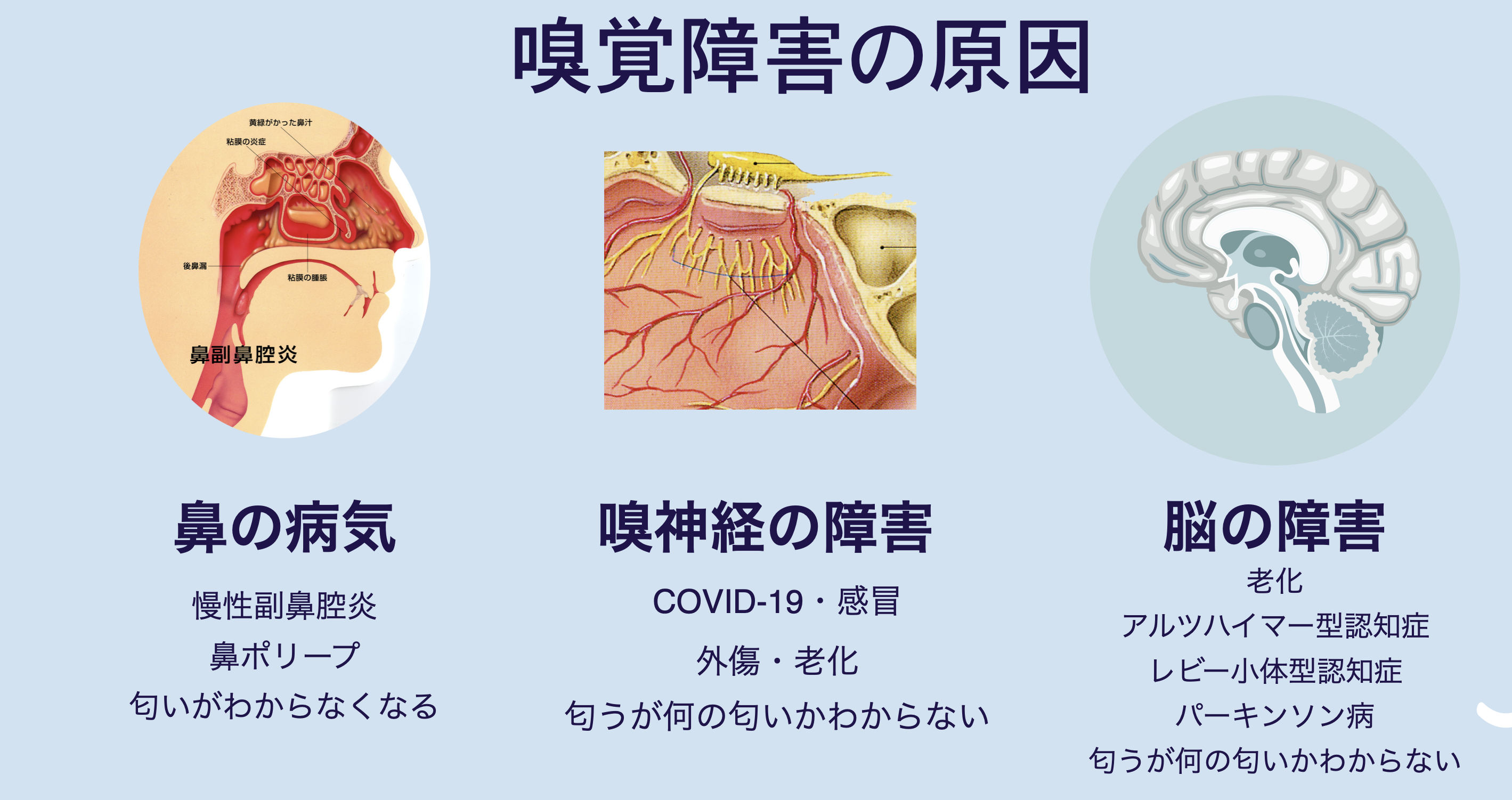

大切な嗅覚ですが、障害される原因として3つあります。

1つは鼻の病気です。

副鼻腔炎や鼻ポリープがあると、匂いの物質が嗅上皮にとどかなくなり、

匂いがしなくなります。

2番目は嗅神経が障害されることです。

コロナで匂いがわからなくなることは知られていますが、

インフルエンザや普通の風邪でも嗅覚障害は起こります。

頭部の外傷や、老化でも嗅神経は障害されます。

3番目は脳の障害です。

アルツハイマー型認知症、レヴィー小体型認知症といった認知症や、

パーキンソン病でも嗅覚障害がおこります。

この場合は、匂いはするが、何の匂いかわからないことが多いので、

鼻が原因の嗅覚障害とは異なります。

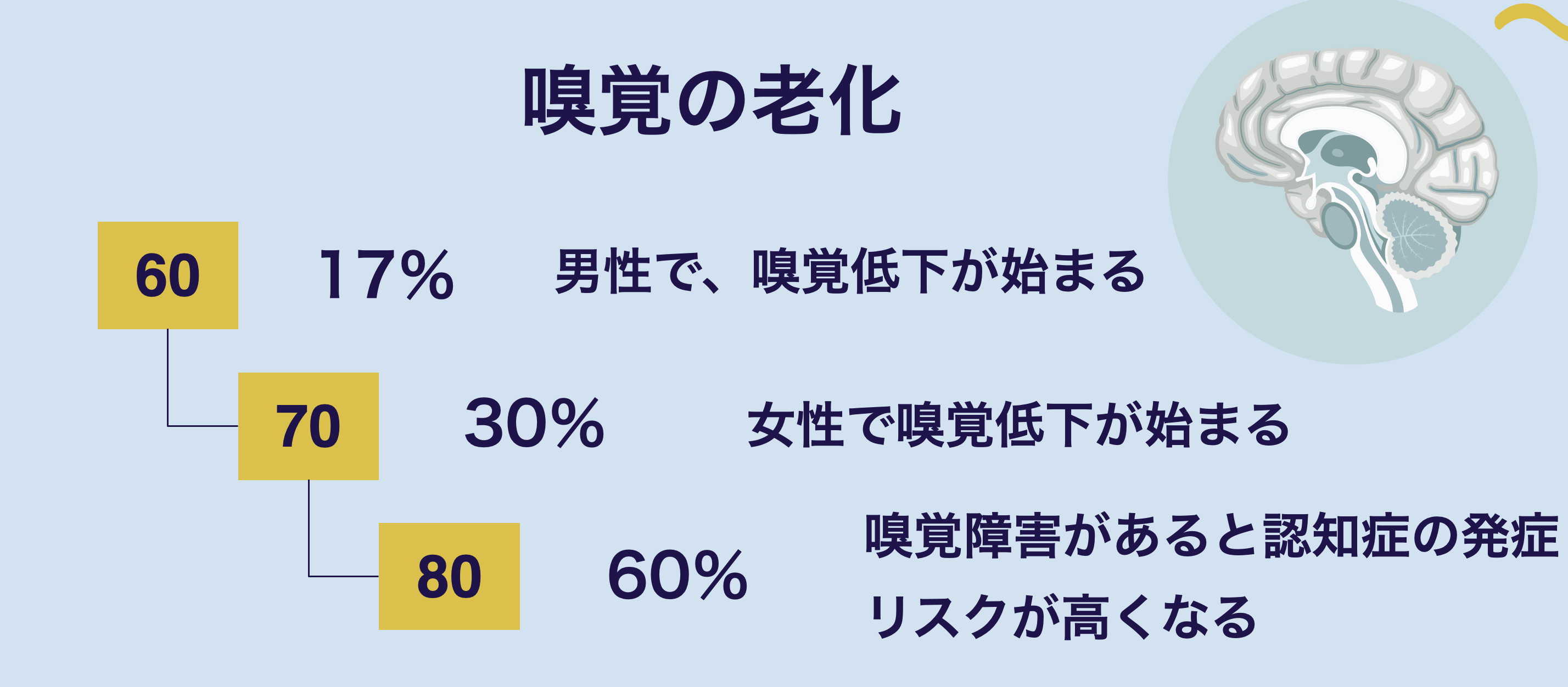

老化に伴い嗅覚は低下します。

60代で17%、

70代になると約30%

80代になると約60%の方で嗅覚の障害があります。

60代で、男性の嗅覚の低下が始まり、

70代で女性の嗅覚障害も始まります。

80代では、嗅覚障害があると、嗅覚障害がない方に比べ、

認知症を発症するリスクが高くなります。

嗅覚障害がある方の方が、

認知症の進行のスピードが早かったり、重症度も高くなります。

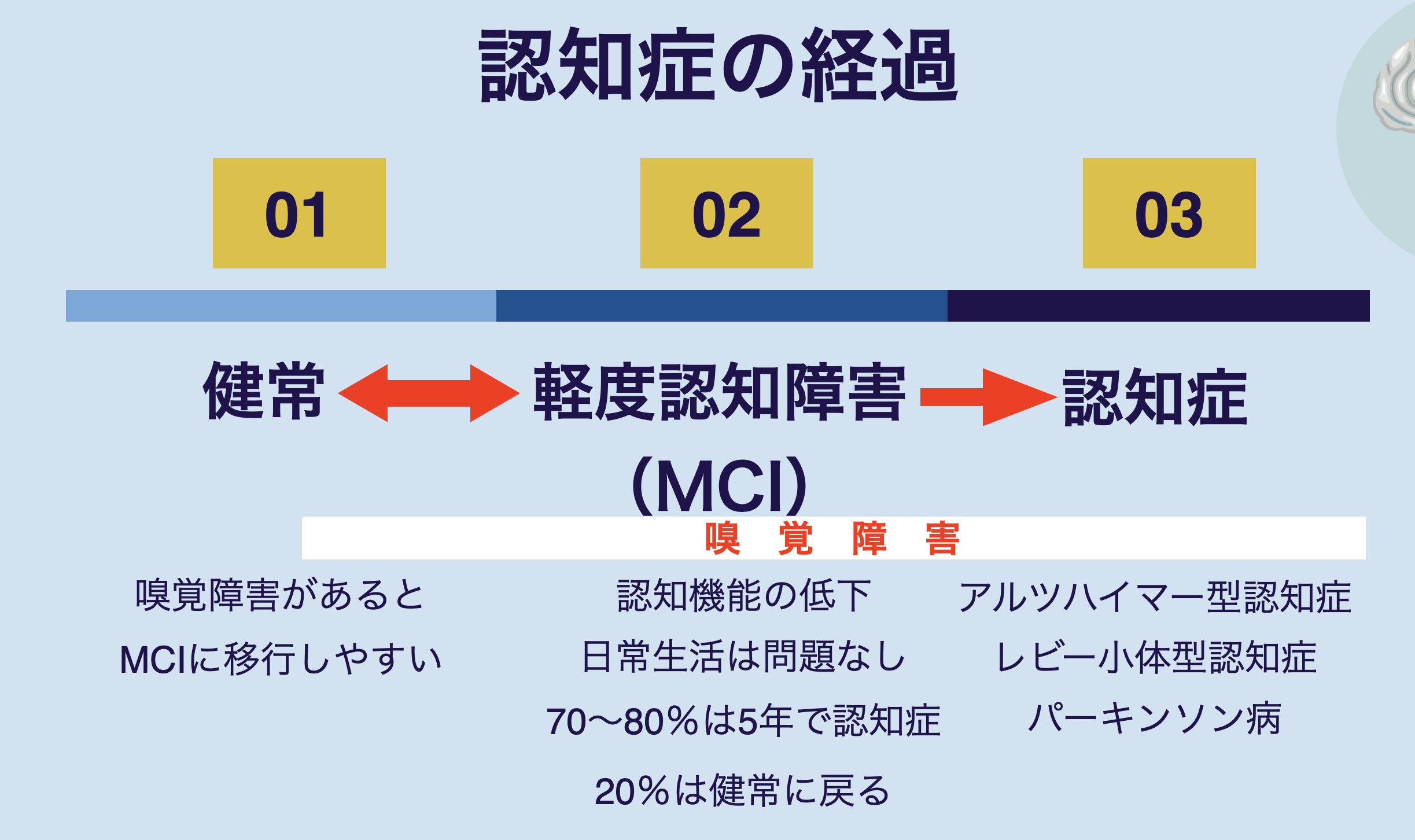

認知症は、健常の状態から、

軽度認知障害(MCI)を経過して発症します。

軽度認知障害は、

物忘れなど認知機能の低下はあるけれども、

日常生活は全く問題がないと言う状態です。

健常者の中で、嗅覚障害があると、

軽度認知障害に移行しやすくなります。

軽度認知障害となると、

70〜80%の方は5年以内に認知症へ進行します。

但し、20%の方は、健常に戻る場合もありますし、

10%の方は認知症に進行せず、軽度認知障害の状態で留まります。

認知症になってしまうと、なかなか治療は難しくなります。

軽度認知障害の段階で気づいて、治療をすることで、

認知症への進行を止めたり、進行のスピードを遅らせることが大切です。

ただ、軽度認知障害に気づいたり、診断することはなかなか難しいのが現状です。

最近注目されているのが嗅覚障害です。

嗅覚障害があると、軽度認知障害の発症が多くなり、

認知症へ進行するスピードが速くなります。

アルツハイマー型認知症では、アミロイドβ、タウタンパク、

レビー小体型認知症ではレビー小体などの、

有害物質が脳に沈着し、脳神経細胞が壊れるのが、認知症の原因です。

認知症が発症する前に、

嗅覚を感じる脳の部分に、

これら有害物質の蓄積が始まることが明らかになりました。

そこで、嗅覚障害を目安にして、

軽度認知障害の早期発見をし、

認知症の予防をしようという試みが進められています。

ところが、ご自分の嗅覚の低下に気づかれない方が、

相当数いらっしゃいます。

まずは、ご自分の匂いの感覚を大切にし、衰えがないか知ることが必要です。

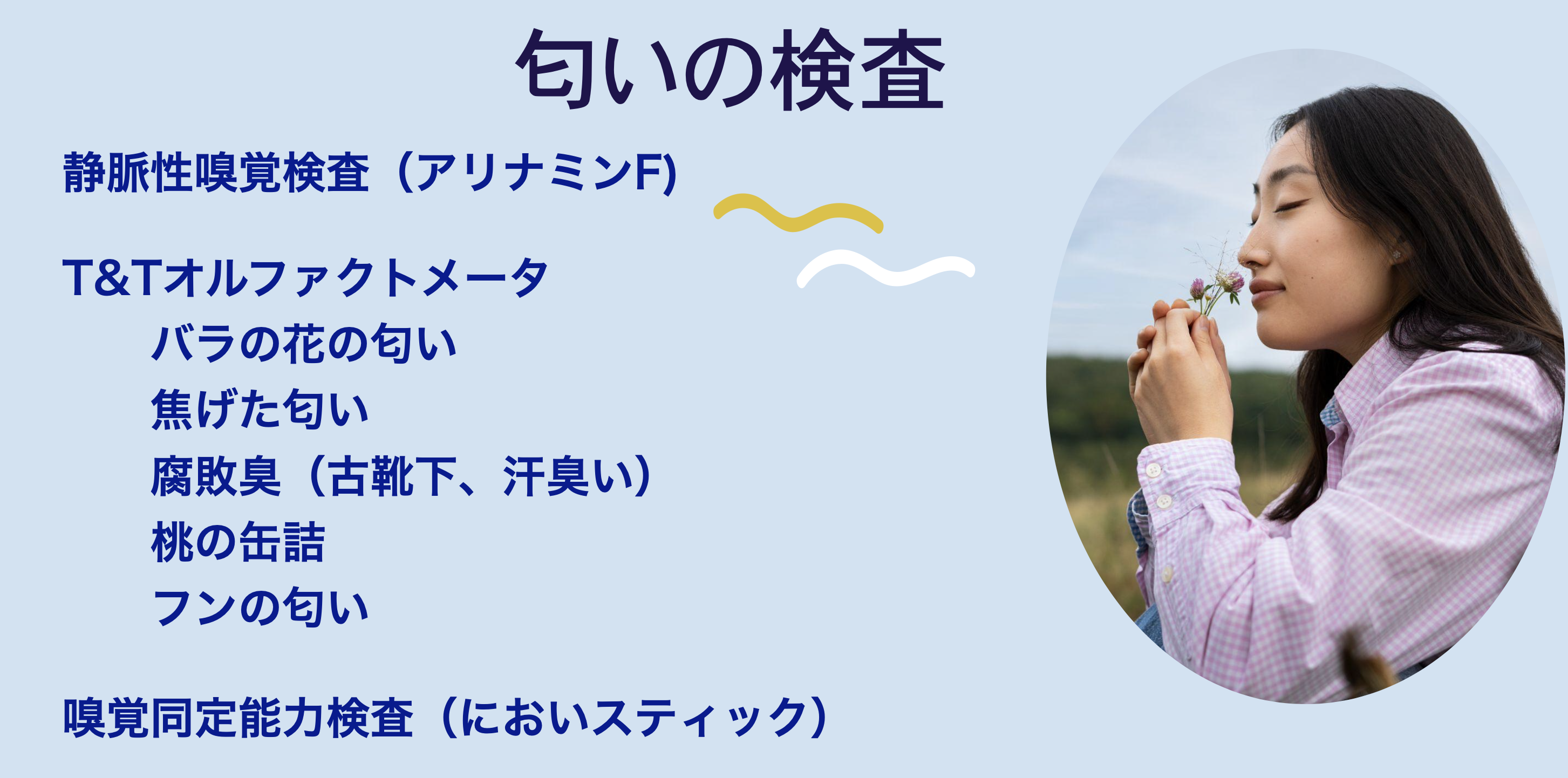

嗅覚検査は、耳鼻咽喉科で行います。

静脈性嗅覚検査や、T&Tオルファクトメータ、嗅覚同定検査等があります。

残念ながら、このような検査を行っている耳鼻科は限られています。

ご自分で、匂いのチェックをすることが大切です。

コーヒー、カレーライス、キンモクセイ、アロマテラピーの精油など

ご自分が慣れ親しんだ匂いを4つほど決めて、

ご自分の嗅覚を定期的にチェックしましょう。

そして、匂いの衰えを感じたら、

早めに嗅覚を専門とする耳鼻咽喉科を受診してください。

匂いの老化を防ぐ方法は、4つあります。

匂いの衰えを感じた方にも、

匂いの感覚を保ちたい方にも効果があります。

匂いの神経には再生能力があり、

匂いがダメになっても、約1ヵ月で新しい匂いの神経が再生します。

決して諦めないで頑張っていただきたいと思います。

1番は、禁煙と生活習慣病の治療です。

慢性副鼻腔炎など鼻の病気があれば、もちろん治療してください。

2番目は、健康な生活です。

有酸素運動は認知症の予防に有効です。

食事は、ビタミンやミネラルに富んだ野菜、果物を食べましょう。

青魚に含まれるオメガ3、オリーブオイルに含まれるオメガ9は、

動脈硬化を防ぐことができます。

マーガリンに含まれるトランス脂肪酸、

サラダ油のオメガ6、白砂糖は逆に避けて下さい。

赤ワインとかぶどうに含まれるポリフェノールは

抗酸化作用があり身体のサビを防ぎます。

脳の神経伝達物質の元になるレシチンをとると、

認知症予防に効果があります。

レシチンは、大豆や卵の黄身、肉、レバーに含まれています。

脳に有害物質が蓄積するのを防ぐ作用があるのが、

カレーに含まれるターメリック、シナモン、アーモンド、クルミなどです。

カレーやシナモンには、特有の匂いがあり、

匂いのチェックも出来て、一石二鳥です。

3番目のお薬としては、

漢方薬の当帰芍薬散、

ビタミンB12、亜鉛をサプリメントで摂っていただくと、

嗅神経の再生が促進されます。

鍼灸も、嗅覚の再生に効果があります。

4番目は、嗅覚トレーニングです。

嗅覚の維持、復活のために、

レモン、バラ、ユーカリ、クローブの4種類の香りを

1日2回それぞれ15秒づつ嗅いで、匂いの違いをかぎ分ける訓練です。

嗅粘膜に届くように強く息を吸って、匂いを感じます。

3ヶ月毎日続けると、全く匂いがしなかった方も、徐々に回復することが多いです。

アロマテラピーを活用して、

朝は脳を活性化するペパーミントやレモンの香りを嗅いで、

夜は、ラベンダーやカモミールなど鎮静作用のある香りを吸うと、

サーカディアンリズムが保たれ、夜も熟睡できるようになります。

有害物質が脳に溜まるのは寝ている間なので、

睡眠の質が良くなると有害物質の蓄積を防ぐことが出来ます。

匂いは私たちの感情や、体調に影響する大切な感覚です。

人生を楽しく生きるには、なくてはならない感覚です。

香りのある生活をして、嗅覚を保っていただくと、

認知症の予防にもつながります。

是非、試みてみてください

院長

YouTube解説はこちら

チャンネル登録よろしくお願いします^^

統合メディアカルケアセンター「Tree of Life」のブログもご覧下さい。

完全予約制

| 受付時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:30~17:00 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |

※祝祭日は休診です。