2025年04月28日

老人性難聴は、老化でおこる病気のなかで、

はっきりと自覚できる、しかも最も多い症状です。

最近は、認知症の原因として、

最も重要なものと考えられるようになっています。

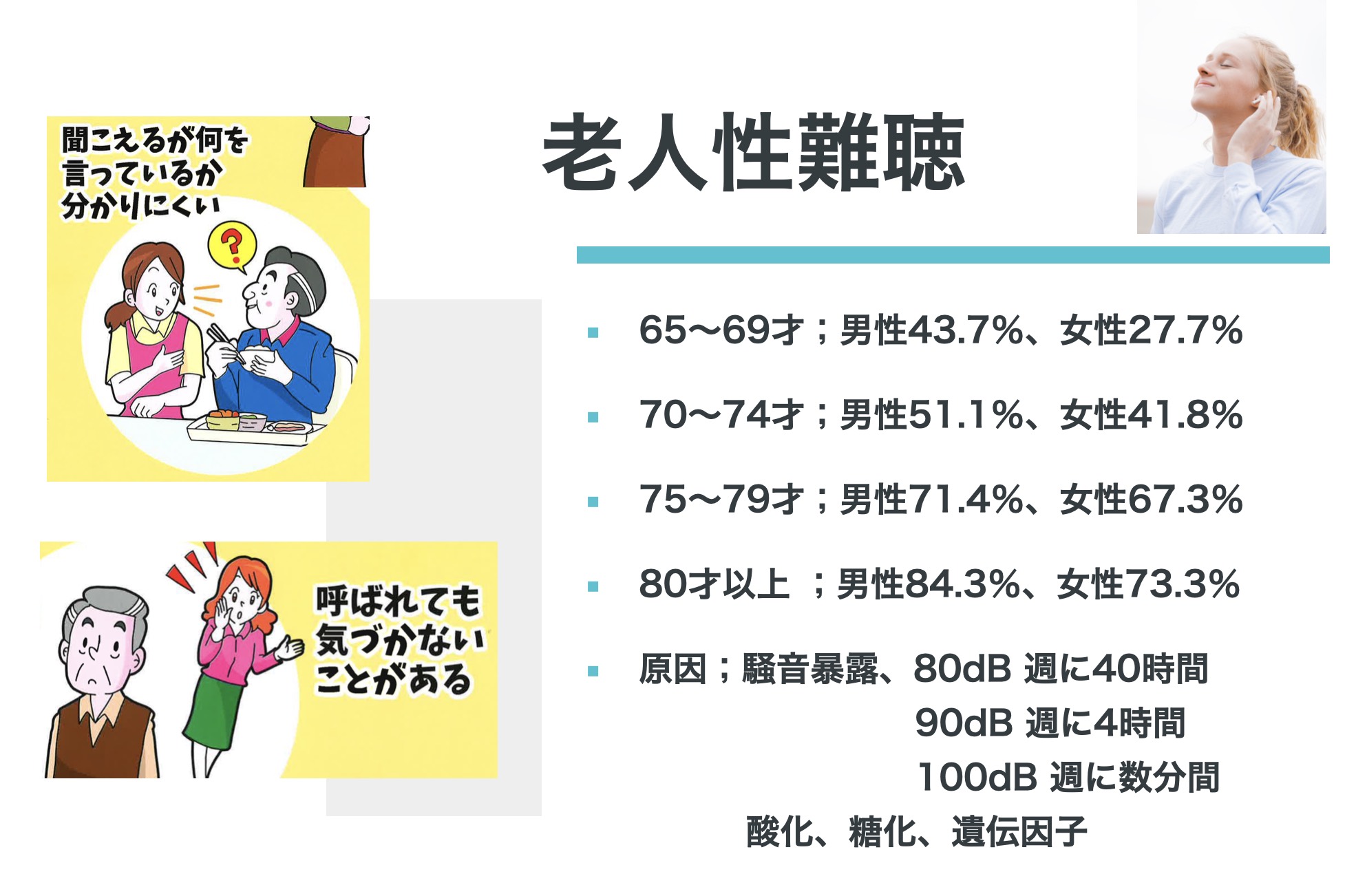

老人性難聴は、

65歳以上の男性の43.7%、女性の27.7%

70歳以上の男性の51.1%、女性の41.8%

75歳以上の男性の71.4%、女性の67.3%

80歳以上では男性の84.3%、女性の73.3%

に見られます。

決して稀な病気ではありません。

難聴が起こる原因には、

遺伝的なものと、後天的なものがあります。

遺伝的に、早く難聴が進む家系があります。

後天的には、騒音の暴露、酸化、糖化が原因になります。

地下鉄の車内で聞く80dBの騒音を週に40時間以上、

工場で聞く90dBの騒音を週に4時間以上、

ライブコンサートの100dBの騒音を週に数分間

聞くと、難聴のリスクが高くなります。

最近、イヤフォンで音楽を聴く方が増えていますが、

できれば、密閉するタイプは避けて、

音が外に漏れるヘッドフォンの方が安心です。

1時間音を聞いたら、10分耳を休めましょう。

最近のスマートフォンには、騒音対策のアプリもありますので、

積極的に利用されるのがいいと思います。

騒音以外に、難聴の原因となるのが、酸化と、糖化です。

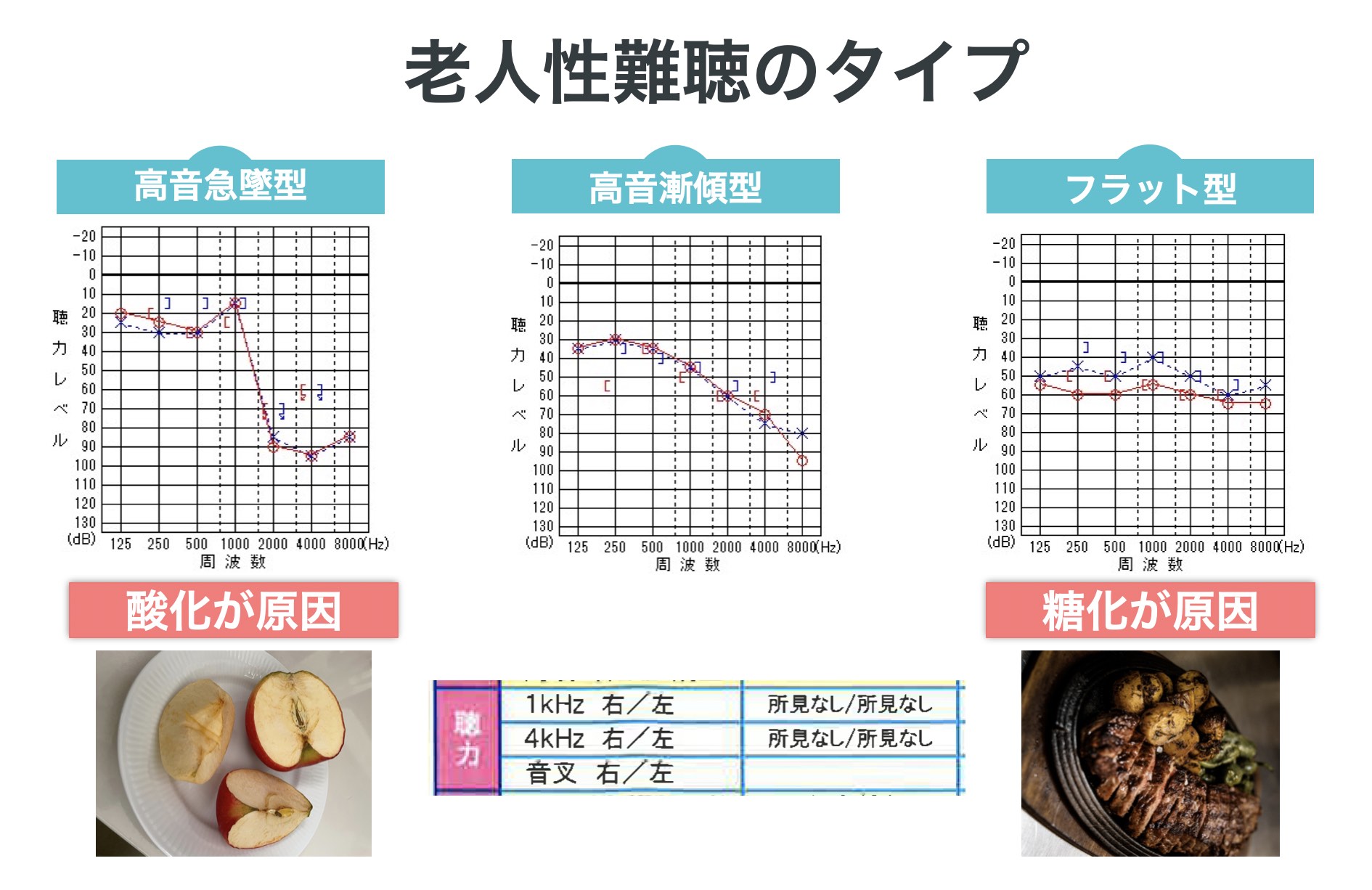

難聴のタイプには、高音部の難聴が進む高音急墜型、

全ての高さの音が同じように悪くなるフラット型、

そしてその中間の高音漸傾型があります。

高音急墜型難聴は酸化により、

フラット型難聴は糖化により進行します。

人間ドックの聴力検査で、

1kHzは正常で、4kHzの聴力が低下している方は高音急墜型、

両方とも低下している場合は、フラット型だとわかります。

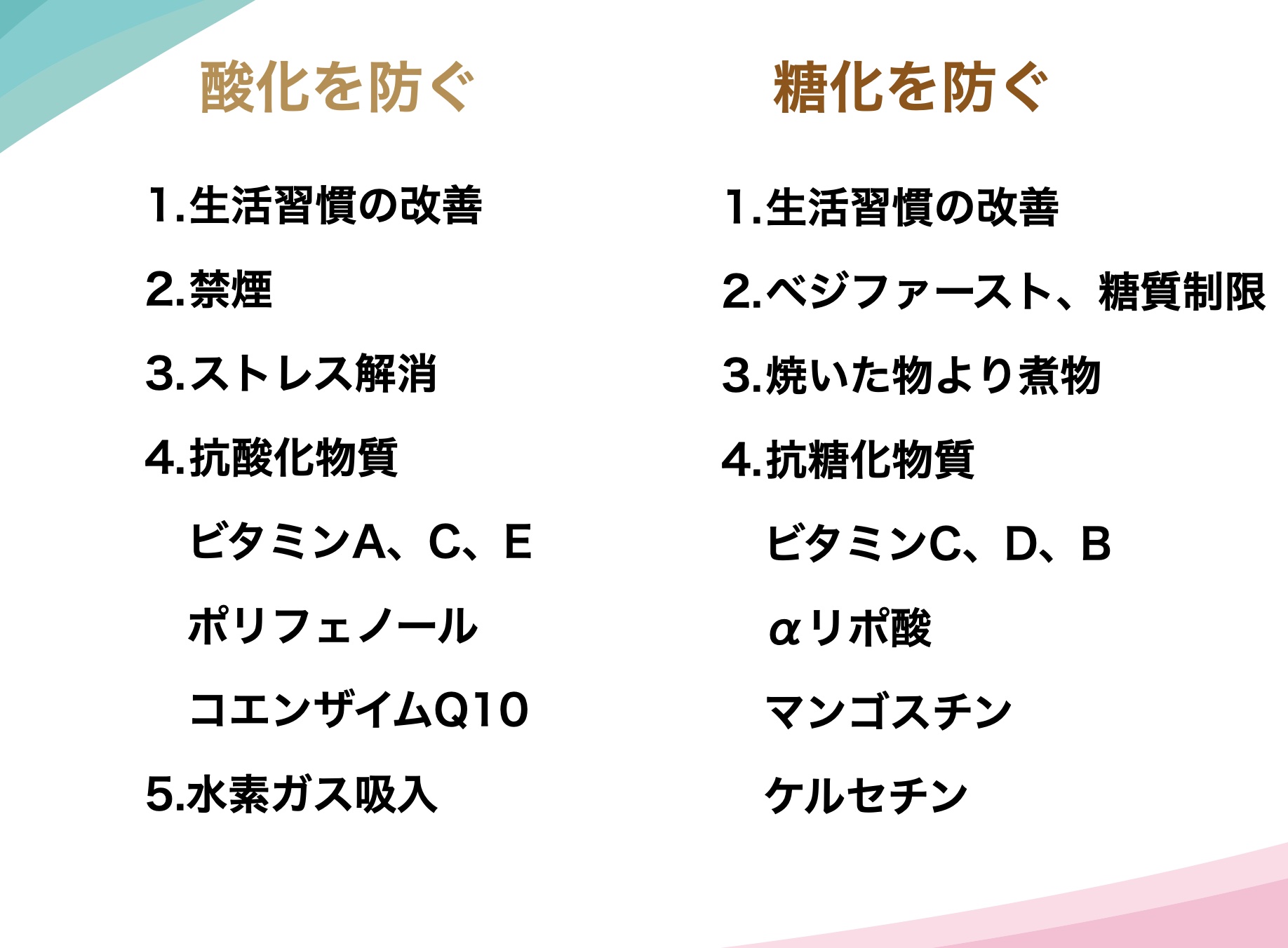

酸化を防ぐには、

禁煙、ストレス発散など生活習慣の改善が大切です。

体のサビを防ぐために、

ビタミンA、C、E、ポリフェノール、コエンザイムQ10などの抗酸化物質をとったり、

水素ガスの吸入を行うことも有効です。

糖化を防ぐには、

血糖の乱高下を防ぐことが大切で、

野菜やタンパク質を炭水化物より先に食べる

ベジファーストの習慣づけをしたり、

糖質制限が有効です。

焼いたり、揚げたりしたものより、

煮たり生のものを食べた方が体の焦げを防ぐことができます。

ビタミンC、D、B、αリポ酸、マンゴスチン、ケルセチンなどの

抗糖化物質を摂ることもお勧めです。

このように、老化による難聴の進行を遅らせることが可能です。

しかし、どうしても、難聴が進んでしまうことがあります。

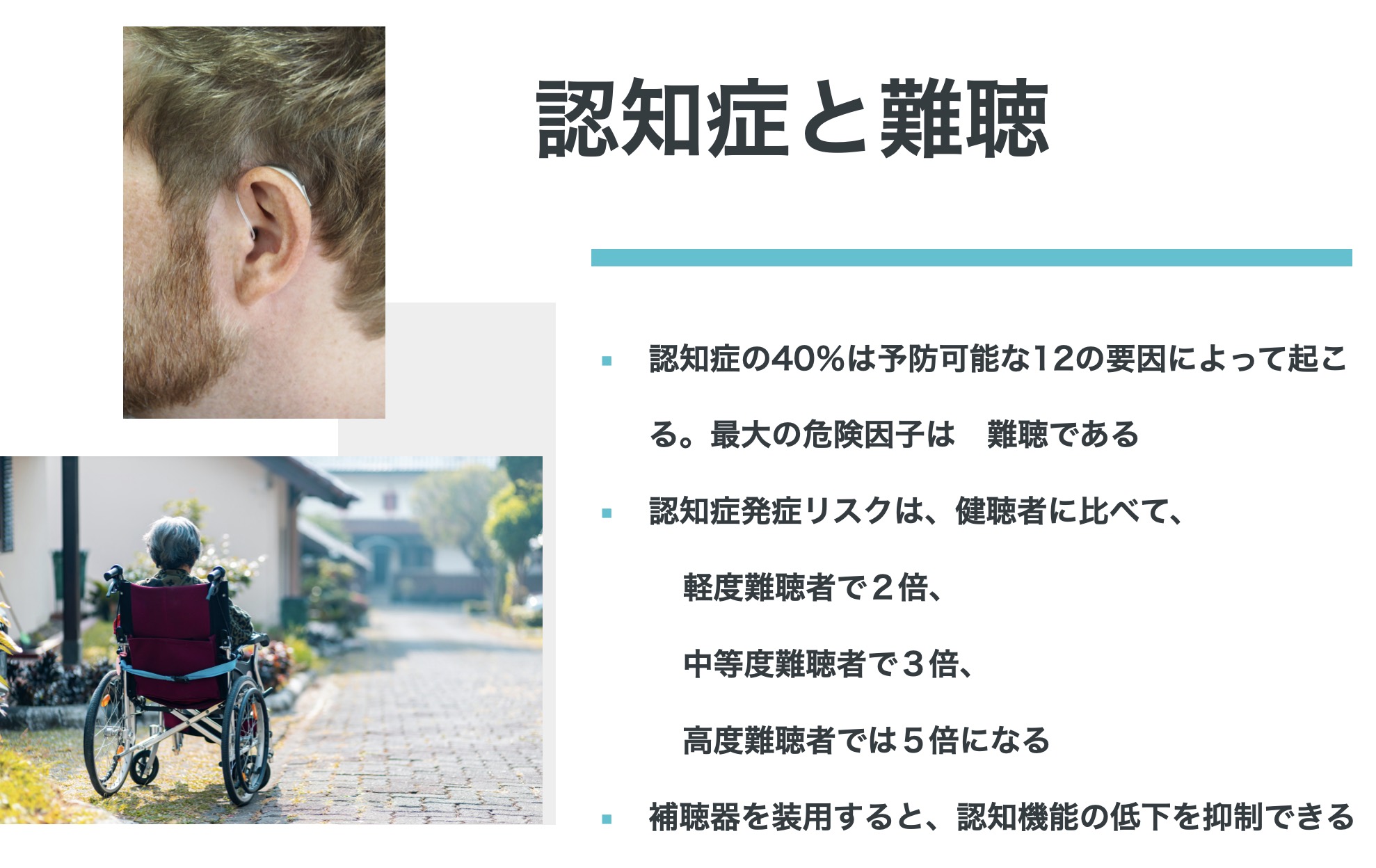

2020年に、有名な科学雑誌ランセットは、

認知症の40%は、予防可能な12の要因によって起こり、

最も大きな危険因子は難聴であると発表しました。

認知症を発症するリスクは、聴力が正常な人に比べて、

軽度難聴者で2倍、

中等度難聴者で3倍、

高度難聴者では5倍にもなります。

補聴器を装用すると、

この認知症の発症を抑えることも明らかになりました。

認知症は発症してしまうと、なかなか治療が難しく、

予防することが大切です。

聞こえが悪いと感じたら、

是非、補聴器をつけることをご検討ください。

バーバルサーキットという言葉をご存知でしょうか?

音読をするときの、脳の働きを示しています。

音読をするには、

まず、文字を見て、その意味を理解します。

そして、言葉を発するために、

声帯を振動させ、舌や口を動かして様々な音を作ります。

そして、自分が発した言葉を耳で聞いて、

その内容を理解し、見た文字と合っているか確認します。

このような、動作で、脳の70%以上が活性化することがわかりました。

音読以外で、こんなに脳の多くの部分の働きを必要とする動作はありません。

脳の活性化に、音読は最適と言えます。

聴こえを保ち、難聴が生じたら補聴器で補い、

毎日、音読をすることで、

認知症を予防しましょう。

院長

YouTube解説はこちら

チャンネル登録よろしくお願いします^^

統合メディアカルケアセンター「Tree of Life」のブログもご覧下さい。

完全予約制

| 受付時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:30~17:00 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |

※祝祭日は休診です。